L'Histoire est écrite par les vainqueurs, cela pourrait être le sous-titre de notre roman du jour, avec ce corollaire : les vainqueurs ne sont pas forcément ceux que l'on voudrait voir l'emporter... Dans ce domaine, l'Espagne franquiste est un triste exemple, puisque la dictature s'est imposée pendant près de 40 ans après un conflit sanglant et ce souvenir demeure vivace encore aujourd'hui, alors que la dictature n'a jamais été condamnée officiellement... "Je peux me passer de l'aube", le nouveau roman d'Isabelle Alonso (aux éditions Héloïse d'Ormesson), est le premier volet d'un cycle qui s'inspire de l'histoire du père de la romancière. Un homme qui s'est engagé à 15 ans dans les troupes républicaines, rapidement balayées. Cette première partie nous plonge dans une Espagne écrasée sous le double joug (mot choisi à dessein) du sabre et du goupillon, où chaque parole doit être mesurée pour ne pas devenir un motif de dénonciation ou d'accusation, où l'on se résigne à vivre selon cette oppression d'Etat... Mais pas Angel...

A l'été 1939, la Guerre d'Espagne est officiellement terminée. C'est Franco lui-même qui en a fait l'annonce, entérinant de fait la victoire des Nationalistes et la défaite des Républicains. La vie peut donc reprendre son cours normal, sauf que ce n'est pas tout à fait le cas : désormais, le pays est placé sous un impitoyable Etat policier, qui a décidé d'éliminer tout ceux qui voudraient s'opposer à son pouvoir...

Angel Alcala Llach n'a alors que 16 ans et il a pourtant déjà connu bien des dangers, et bien des désillusions. Un an plus tôt, il a fui sa famille pour rejoindre les rangs de l'armée républicaine et combattre les troupes franquistes. Il a connu l'épreuve du feu, mais surtout, la débandade... Une retrait qui l'a emmené, comme des milliers d'autres, de l'autre côté de la frontière française.

Là, l'accueil a été loin d'être enthousiaste... Les Républicains espagnols ont été rassemblés sur des plages dans ce qu'il faut bien appeler des camps de concentration, détenus dans des conditions atroces pendant de longs mois. Maintenant que la guerre est officiellement terminée, ceux qui le souhaitent peuvent rentrer chez eux. On va les appeler "Los que Vuelven", ceux qui reviennent.

Parmi ces vas-nus-pieds misérables et dépenaillés, il y a Angel, qui conserve, sans doute du fait de son jeune âge, un idéalisme auquel tant d'autres ont d'ores et déjà renoncé. Pour lui, la guerre n'est pas terminée, non, la lutte contre le franquisme doit se poursuivre, sous d'autres formes, mais il ne faut surtout pas renoncer...

Pourtant, d'emblée, Angel connaît un nouveau coup dur : on ne le laisse pas rentrer chez lui, comme si de rien n'était. Son appartenance aux armées républicaines lui vaut une condamnation de fait, et sans aucun procès, aux travaux forcés. Les vaincus sont reconnus responsables des destructions occasionnées au cours des trois années de conflit, à eux de réparer...

Et même si Angel est plutôt doué pour éviter les corvées et se faire oublier, il n'en reste pas moins prisonnier, éloigné des siens... De nouveaux mois à patienter avant, enfin, d'être rendu à la vie civile. Et toujours la même foi dans les idées républicaines, la même volonté de se battre pour un idéal désormais interdit.

Mais, lorsqu'il retrouve les siens, beaucoup de choses ont changé et Angel constate avec amertume que le franquisme a bel et bien balayé toute opposition, pire, toute volonté de s'opposer à lui. La peur et la résignation domine chez ceux qui étaient de farouches partisans de la République. Une situation que le jeune homme, malgré le danger que cela représente, ne peut accepter...

Oui, l'Histoire est écrite par les vainqueurs et, en Espagne, contrairement à la majeure partie de l'Europe où il a fini par s'effondrer, c'est le fascisme qui a triomphé. Et imposé ses idées, sa visions de la société. Par la force et la coercition. Un pouvoir politique qui n'a plus de rival, qui met son pays en marge du reste du monde, comme toute dictature, quel que soit son idéologie, mais avec un allié de taille : l'Eglise.

On retrouve, sous cette férule terrible, cette Espagne austère et puritaine telle qu'on l'a connue sous les Habsbourg, puis sous les premiers Bourbons. L'Espagne des pénitents qui se flagellent dans les processions religieuses, l'Espagne des femmes tout de noir vêtues, qui rasent les murs jusqu'à s'y effacer... Une austérité tellement contraire à la flamboyance et à la joie qui émanent de cette culture.

Contrairement à l'Italie ou l'Allemagne (alliées de Franco), le fascisme s'est imposé en Espagne par la force brute, après une effroyable guerre civile. On croit connaître cette période historique, on croise des romans qui évoque d'ailleurs le plus souvent la lutte des Républicains, mais, ensuite, on referme la parenthèse. Et pour cause : dès l'automne 1939, on va se focaliser sur d'autres événements...

Oui, bien sûr, pour nous, Français, les années qui vont venir focalisent notre attention. La défaite, lamentable, honteuse, bien moins glorieuse que celles des Républicains espagnols qui ont tenu trois ans avec bien moins de moyens... Puis l'Occupation, la Collaboration, la Résistance, etc. Autant de thèmes dont la littérature abonde...

Mais, pendant ce temps, on perd de vue ce qui se passe en Espagne (et n'oublions pas le Portugal de Salazar !), cette vie qui reprend son cours, comme je le disais plus haut, mais un cours dévié pour aller dans le sens unique de la pensée franquiste... En lisant "Je peux me passer de l'aube", on se dit qu'on pourrait être en France occupée, on reconnaît tout cela... Mais, en Espagne, cela va durer quatre décennies !

Le roman d'Isabelle Alonso n'est pas aussi noir qu'on pourrait l'imaginer de prime abord. Elle sait donner une luminosité certaine à l'histoire d'Angel et de sa famille. Mais, autour d'eux, ce n'est pas la même chose. A travers les yeux de l'adolescent, qui découvre cette situation que ses proches subissent depuis déjà trop longtemps, on conserve une flamme, un optimisme, une foi (pas au sens religieux) que le pouvoir s'acharne à éteindre.

Angel, et c'est ce qui en fait un formidable personnage, ne renonce pas, ne se résigne pas. Jamais. C'est hors de question pour lui. Ni l'exil, ni la détention, ni les travaux forcés n'ont atténué sa résolution. Mais, alors qu'il mesure l'ampleur des problèmes qui se posent désormais à ceux qui, comme lui, croient encore à l'idéal républicain et à sa victoire, il prend aussi conscience des risques qu'encourent ses proches.

Il y a sa mère, son frère Queno, en âge de se débrouiller, mais aussi une petite soeur qui n'a pas encore 10 ans et un dernier frère qui n'est encore qu'un bébé... Ils sont fragiles et surtout, ils vont grandir sous cette coupe, cette chape franquiste. Tenez, un exemple : pour Angel, l'éducation doit être une priorité, il faut que ses jeunes frère et soeur aillent à l'école...

Sauf que celle-ci est devenu une machine à embrigader les enfants, à fabriquer de bons petits franquistes. Pire, dans leur candeur, leur innocence, ils pourraient révéler sans le vouloir l'appartenance de leur famille au camp républicain, ce qui pourrait mettre tout le monde en danger. Un effroyable cercle vicieux...

Imaginez ce que cela doit être de devoir saluer, le bras tendu, en bon fasciste, les militaires qu'on croise, de devoir faire le signe de croix quand on tombe sur une des innombrables processions organiser, de devoir ruser pour ne pas aller à la messe alors qu'on est athée... De risquer de se trahir, faute d'avoir appris les prières...

Imaginez la difficulté que représente le fait de devoir montrer patte blanche en toutes circonstances, pour s'approvisionner, travailler, s'instruire, se loger... Les "Rojos", les Rouges, terme fourre-tout sous lequel le pouvoir franquiste regroupe non seulement ses opposants, mais toute personne ne rentrant pas dans les normes qu'il a fixées, n'ont aucune chance. On les étouffe, et leur espoir avec...

D'une certaine manière, découvrir tout cet environnement, ces dangers constants, cette menace latente, le désenchantement et la résignation qui s'étendent, tout cela concourt à renforcer la détermination d'Angel, son engagement pour la cause républicaine, qu'il entend servir encore et encore, sous des formes différentes de ce que faisait son père avant la guerre.

L'espoir... En 1937, c'était le titre d'un roman d'André Malraux soutenant la cause républicaine, mais à peine deux ans plus tard, ces mêmes Républicains sont abandonnés par le reste de l'Europe, trop occupée à s'auto-détruire. Ce renoncement international est aussi ce qui entérine la victoire franquiste, pire, lui donne les coudées franches pour resserrer son emprise...

Un des aspects les plus durs du roman d'Isabelle Alonso, c'est la succession de désillusions auxquelles doit faire face Angel. Oh, il a déjà l'habitude, les couleuvres à avaler et les trahisons, jusque dans son propre camp, il connaît, depuis que l'éphémère et légitime République espagnole a été renversée.

Mais, Angel a l'espoir chevillé au corps, chaque fois qu'il parvient à se procurer des journaux étrangers, la presse espagnole étant à la botte du pouvoir, qu'il y lit des nouvelles encourageantes, il espère. Il espère que ces jours meilleurs arrivent jusqu'en Espagne. Puis, il déchante lorsqu'il se rend compte que ce ne sera pas le cas. Et c'est alors comme un coup au foie...

Angel est un boxeur qui encaisse, encaisse... Les coups pleuvent, au visage, au corps, il y a même des coups bas, puisque son adversaire a le droit d'y recourir, contre toute forme de morale... Mais Angel ne tombe pas, où lorsque ça lui arrive, il se relève et tient bon. Pas de K.O. pour Angel Alcala Llach qui, dans les cordes, attend le moment idéal pour riposter...

"Je peux me passer de l'aube", c'est un premier round. Aux points, l'avantage est très net pour le pouvoir franquiste ; malgré son courage et sa détermination, Angel a subi les premiers assauts. Mais, il s'organise aussi, pour trouver la faille. C'est aussi l'enjeu de ce roman, voir comment Angel va poursuivre la lutte, sous quelles nouvelles formes, et avec qui...

Une gageure que d'organiser une lutte clandestine quand chaque personne que l'on croise peut s'avérer être un traître, un mouchard... Mais, cette quête, car c'est aussi une quête initiatique, est également celle d'un jeune homme, devenu adulte par la force des choses, mais qui a encore beaucoup à découvrir de la vie.

Il a commencé, sous l'uniforme, à découvrir les liens qui peuvent unir les hommes, une fraternité qui n'est pas qu'un mot. Il entend bien la retrouver et ces nouvelles rencontres, que le lecteur fait aux côtés d'Angel, en sont l'occasion. Avant d'entamer une nouvelle aventure, celle qui sera au coeur du prochain tome, j'imagine.

"Je peux me passer de l'aube" est un beau roman sur l'idéalisme, celui de la jeunesse, certainement, mais pas seulement. Celui qui est animé par une volonté de justice et de respect. On peut ne pas partager toutes les idées d'Angel, mais on ne peut que reconnaître son courage, sa force, sa sincérité. La certitude qu'il a d'oeuvrer pour un monde meilleur, quand autour de lui, c'est le Meilleur des Mondes qui se déploie.

On ressent évidemment tout l'amour, toute la tendresse d'Isabelle Alonso pour ce personnage inspiré du parcours de son père. Elle réussit surtout à traiter un sujet lourd, douloureux, dur, oppressant, avec une certaine légèreté de ton, en laissant une place pour le sourire, la joie de vivre, qu'on voudrait pourtant elle aussi mettre sous le boisseau.

Cela donne une lecture qui pourrait être pesante, difficile, mais qui est tout le contraire. On suit Angel avec la sensation qu'il est invincible, lui qui appartient pourtant au camp des vaincus. Dans cette société réduite au fatalisme et à l'inexorabilité de la dictature, il entretient une minuscule étincelle qu'il entend bien attiser...

"Il va falloir un jour qu'enfin je me décide à lire les livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire". (Sacha Guitry)

lundi 29 janvier 2018

"Il y a peu de difficultés insurmontables pour celui qui les combat avec un courage opiniâtre" (Pierre-Claude-Victor Boiste).

J'ai choisi la citation originale pour le titre de ce billet, mais dans notre roman du jour, l'auteur la fait varier, et la différence est sensible, puisque "il y a peu" devient "il n'y a pas". Et il faut dire que la principale actrice de ce livre va être confrontée à une terrible série d'événements qui vont faire basculer son destin, confortable et tout tracé, vers les abîmes dont seule la vengeance pourra, peut-être, la sortir. Presque cinq ans après l'énorme succès d' "Au revoir là-haut", que vient de relancer l'adaptation cinématographique d'Albert Dupontel, Pierre Lemaître poursuit ce cycle historique entamé avec la fin de la Ie Guerre mondiale. On retrouve un certain nombre de personnages présents dans le premier roman, mais les deux histoires ne sont pas directement connectées. En revanche, il est certain que les événements précédents ont durement ébranlé la maison Péricourt, dont la chute est au coeur de "Couleurs de l'incendie" (en grand format chez Albin Michel). Un roman qui conserve l'esprit d' "Au revoir là-haut", mais en y insufflant une tonalité assez différente, peut-être pas moins sombre, mais bien plus ironique...

Marcel Péricourt est mort. Le patriarche à la tête de la modeste mais prospère banque d'affaires portant son nom s'est éteint, plongeant la famille dans une situation délicate. En effet, après la mort de son fils, Edouard, et l'incarcération de son gendre, Henri, l'héritière de la fortune familiale, celle qui va devoir prendre les rênes de l'entreprise, c'est Madeleine.

Nous sommes en février 1927 et, pour l'instant, ces questions ne se posent pas. Les obsèques de Marcel Péricourt vont se dérouler à la Madeleine et le cortège sera suivi par une foule nombreuse. Au premier rang, le gratin de la politique et de l'économie françaises, car la banque Péricourt est un établissement qui compte.

Mais, un événement va tout bouleverser : alors que le corbillard s'apprête à quitter l'hôtel particulier où vit la famille Péricourt, Paul, le fils de Madeleine, alors âgé de 7 ans, chute par une fenêtre. Dans un étrange et morbide parallèle avec son oncle, il s'écrase sur le cercueil de son grand-père, provoquant un mouvement de panique.

A-t-il sauté ou bien l'a-t-on poussé ? C'est en tout cas un nouveau drame qui frappe la famille déjà durement éprouvée. L'enfant survit, mais il ne pourra plus jamais marcher. Madeleine, déjà bien seule depuis la mort de son père, se retrouve donc dans une situation très délicate : chef de famille malgré elle, gestionnaire d'une entreprise alors qu'elle n'est pas formée pour cela, mère d'un enfant paralysé...

Elle va avoir besoin du soutien de ceux qui l'entourent, en particulier Gustave Joubert, le fondé de pouvoir de la Banque Péricourt, l'homme de confiance de Marcel, celui qui connaît le fonctionnement de l'entreprise et le monde de la finance comme sa poche, et Léonce Picard, sa dame de compagnie, à son service depuis des années.

Il y aurait bien aussi Charles Péricourt, son oncle, le frère de Marcel, mais celui-ci a beau être député de la République depuis un bail, c'est le vilain petit canard de la famille. Il a toujours vécu aux crochets de son aîné qui a fait sa carrière et c'est un panier percé, toujours en demande d'argent pour permettre à son épouse et à ses jumelles de conserver un train de vie très confortable...

La pauvre Madeleine, si l'on peut parler ainsi, n'est pas préparée à cette situation et elle est bien naïve. La fortune des Péricourt attire les convoitises, l'argent, mais aussi le statut social, et l'on sent bien que l'héritière n'est pas à la hauteur... Sans compter son inquiétude légitime pour son fils, bien mal en point...

"Quand le lion est mort, les chacals se disputent l'empire", faisait dire Michel Audiard à l'un des personnages des "Tontons flingueurs", et c'est exactement ce qui va se passer. Alors que le monde entre dans une nouvelle phase de turbulences, entre la crise de 1929 et la montée des idéologies fascistes et nazies, Madeleine va devoir devenir lionne, si elle ne veut pas tout perdre au profit des chacals...

Si les références littéraires d' "Au revoir là-haut" étaient diverses et rendaient hommage aux écrivains qui avaient connu les tranchées et raconté cette terrifiante expérience, pour "Couleurs de l'incendie", Pierre Lemaître n'en revendique qu'un seule : Alexandre Dumas. Et il est effectivement difficile de ne pas penser au "Comte de Monte-Cristo" en lisant le roman et en découvrant le parcours de Madeleine.

Il faut donc une chute, et plus elle sera dure, mieux c'est, et une vengeance machiavélique dans laquelle l'héroïne, ingénue et malléable au début, se montre inflexible et impitoyable envers ses ennemis. Un plan qui doit s'organiser dans le contexte particulier de ce cycle historique, donc dans le cadre de l'histoire de la famille Péricourt et dans cette période du tournant des années 1920 et 1930.

Et puis, parce que "Au revoir là-haut" était une histoire d'arnaques, eh bien, on remet ça. Il y a sans doute moins d'originalité dans les méthodes des personnages pour dépouiller leur prochain que dans le premier volet de la série, mais cela reste un roman qui se lit avec beaucoup de plaisir et de fluidité, où l'on attend de voir quelle sera la réponse de la bergère aux bergers.

Moins original, parce qu'il y avait dans "Au revoir là-haut" le magnifique personnage d'Edouard, qui dynamitait tout par la folie de son désespoir. Et qui jouait avec ces masques qu'il fabriquait pour cacher son visage démoli. Dans "Couleurs de l'incendie", les masques sont toujours là, même s'il faut prendre ce terme au sens figuré.

Entre l'être et le paraître, entre les apparences et les intentions, le décalage est très net. Le lecteur le comprend rapidement, avant de prendre conscience de l'ampleur du problème. D'une certaine manière, Madeleine est la seule à ne pas jouer ce double jeu. Du moins, au début de l'histoire : elle est réellement abattue (et on la comprend) et n'a pas du tout été préparée à prendre la direction de l'entreprise portant son nom.

Mais, quand elle va déchoir, et plus que brutalement, elle va changer. Et à son tour, elle va apprendre à tromper les autres, à cacher ses émotions, à jouer avec des masques. Elle va se défaire de sa pureté, de sa posture de grande bourgeoise, de son éducation et accepter de jouer avec les règles du jeu qui lui ont tout coûté. A malins, maligne et demie...

On retrouve donc, dans "Couleurs de l'incendie", un point de départ commun à "Au revoir là-haut" : la perte de l'innocence. Comme son frère avant elle, Madeleine a été élevée dans un cocon, déconnectée du monde tel qu'il va, assurée d'un avenir sans nuage. Oh, bien sûr, son mariage avec Aulnay-Pradelle l'a déjà fait chuter de quelques étages pour l'installer sur un nuage moins élevé.

Mais, dans l'ensemble, jusqu'à la mort de son père, la vie de Madeleine est sans problème. Elle est ultra-protégée, sous l'aile d'un père respecté, et sans doute plus craint encore. A sa mort, elle est comme un oisillon jeté du nid, à la merci des prédateurs de tout poil. Et comme elle est dans un milieu où le nombre d'ambitieux est inversement proportionnel à celui des scrupules...

Puisqu'on évoque ce contexte particulier, il y a des choses à dire. D'abord, sur le plan historique. Lorsque le roman s'ouvre, en 1927, on se dit que l'échéance de 1929 (privilège du lecteur qui connaît l'avenir, au contraire des personnages) va jouer un rôle clé dans l'histoire. C'est vrai, mais pas comme on pourrait l'imaginer, Pierre Lemaître sait nous prendre à contre-pied...

Pourtant, et même sans ces péripéties et ces drames, l'avenir de la Banque Péricourt aurait été délicat : on est au début d'un changement d'ère, et celle qui s'ouvre ne laisse plus de place aux établissements familiaux. Après 1929, les grands groupes concentrant ressources et pouvoirs vont définitivement s'imposer et se partager le marché.

La seconde partie de "Couleurs de l'incendie" se déroule à partir de 1933. Cette fois, c'est la politique qui domine, avec la montée du fascisme italien et l'avènement de Hitler en Allemagne. La situation dans laquelle évolue les personnages se tend, des enjeux nouveaux apparaissent, des priorités nouvelles, aussi, et l'on retrouve tout cela dans le roman.

Alors, si le nouveau roman de Pierre Lemaître se revendique ouvertement de Dumas, on peut aussi y voir une dimension très balzacienne, dans l'évolution de cette famille, de son entreprise et des vautours qui cherchent chacun à en retirer quelque chose. Un aspect renforcé par la présence autour de Madeleine d'un véritable Rastignac.

Je n'évoque pas trop les personnages du roman, car ce sont les actes de ceux que j'ai évoqués jusque-là qui priment. Pour André Delcourt, c'est un peu différent, car on suit, en parallèle de la chute de Madeleine, son ascension sociale. Se rêvant journaliste, il est prêt à tout pour réussir, se faire une place, y compris à travailler pour rien, dans un premier temps, du moins.

Dans ce roman qui fourmille d'ambitieux, André se démarque, car ce qu'il recherche, c'est la célébrité. Et pour cela, tout les coups sont permis. La référence à Rastignac me semble juste : il part de rien, ou presque, se lance grâce à son talent, mais son idéal est encore au-dessus, en jouant sur l'air du temps, plus encore que sur ses convictions propres.

Tous les choix qu'il fait lorsqu'il doit voler de ses propres ailes sont marqués par cette idée force. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas pour rien que, lorsqu'il signe ses éditoriaux, c'est sous le pseudonyme de Kairos, dieu de l'opportunité... Ou des opportunistes ? Lui aussi est un personnage qui porte un masque, et ce que l'on va découvrir derrière le sien est particulièrement monstrueux...

Pierre Lemaître profite du parcours de ce personnage pour s'attaquer au monde de la presse, dans une satire très violente : des journalistes près à tout pour permettre à leurs journaux de vivre et de prospérer, sans se soucier de vérité ou d'information. Guilloteaux, le patron sans scrupule d'André, est un personnage formidable, veule et soumis, bien loin d'incarner le contre-pouvoir médiatique...

Plus j'avançais dans la lecture de "Couleurs de l'incendie", et plus une idée s'est imposée : ce roman, c'est une critique féroce de la France d'aujourd'hui, la France du président Macron. Derrière chaque personnage, chaque situation, on peut voir transparaître des équivalents dans notre actualité du moment. C'est fait avec malice et humour, souvent, mais aussi avec virulence.

J'ai évoqué, même brièvement, la plupart des personnages les plus importants, mais je ne peux pas ne pas parler de deux personnages secondaires absolument formidables, Vladi et Solange. La première, jeune femme arrivée de Pologne et embauchée pour être la nurse de Paul Péricourt, est d'un naturel désarmant, d'une prolixité intarissable que complique le fait qu'elle ne s'exprime que dans sa langue maternelle.

D'elle, on sait bien peu de choses, mais ce qu'on en découvre, petit à petit, ne la rend que plus sympathique. Sa relation avec Paul, en particulier, mais aussi avec Madeleine, qui lui fait toute confiance, va en embellissant au fil du temps et la complicité de l'enfant avec cette femme, va durer lorsque le paralytique va devenir adolescent. Jusque dans une certaine ambiguïté sexuelle.

Solange est cantatrice. C'est l'idole de Paul, une star du monde lyrique qui a connu la gloire et une longue éclipse avant de revenir dans la lumière. Difficile de se détacher, quand on pense à elle, de l'image ancrée dans notre culture collective de Bianca Castafiore. Pierre Lemaître joue avec cette référence, s'en sert, puis la détourne, jusqu'à un final formidable où la diva assoit pour l'éternité sa réputation de provocatrice...

Ces deux femmes font partie des ressorts comiques ou plus légers, dirons-nous, de "Couleurs de l'incendie", car, malgré les drames, malgré les complots, malgré la déchéance et le malheur qui frappent Madeleine, malgré un contexte historique bien sombre, on s'amuse beaucoup à cette lecture. Sans doute plus que dans "Au revoir là-haut".

On en revient aux masques, ceux qui représentent la tragédie et la comédie. Je me souviens les avoir déjà cités dans le billet sur "Au revoir là-haut", on les retrouve dans ce deuxième volet, avec la comédie qui prend un peu le dessus sur la tragédie. Il y a d'ailleurs, dans la première partie du roman, un esprit qui rappelle les pièces de Courteline, par exemple.

Sans être forcément plus léger dans le fond, "Couleurs de l'incendie" laisse tout de même plus de place à l'humour et au sourire. On est dans une farce et certains, je pense à Charles et à sa famille, vont en prendre pour leur grade... Cela crée un équilibre avec la vengeance ourdie par Madeleine (avec l'aide de Dupré, déjà croisé dans "Au revoir là-haut"), qui sera particulièrement sombre.

En tout cas, débarrassée de toute inhibition morale intempestive. Et c'est ce qui rend ce roman jubilatoire : il est délicieusement amoral, y compris du côté des personnages qui, d'emblée, pourraient paraître incarner pureté, candeur et honnêteté. Je pense à Madeleine, bien sûr, mais aussi, et c'est plus étonnant, à Paul, qui va se révéler être un petit malin. A croire qu'il a aussi hérité de certains traits paternels...

Je regarde ce billet, déjà long, j'ai l'impression d'avoir tout survolé ou presque et d'avoir certainement oublié plein de choses... Encore une fois, si j'ai pu trouver "Couleurs de l'incendie" un peu moins original que "Au revoir là-haut", cela reste un excellent moment de lecture, plein de pistes de réflexions, un divertissement, mais pas seulement, car elle dénonce bien des travers de notre société.

Le cycle de Pierre Lemaître ne va pas s'arrêter là, je suis curieux de voir ce qu'il nous concocte pour la suite, à quelle époque, avec quels personnages principaux et dans quel contexte. La saga Péricourt ne fait que commencer et elle va continuer à jouer son rôle de révélateur de nos petits arrangements avec la morale, hier comme aujourd'hui.

Ce second volet est un hommage à toute la littérature du XIXe, celle qui a fondé la littérature populaire. Le lecteur, lui, s'amuse des frasques, s'attriste des drames ou se révolte des injustices dans lesquels sont impliqués les différents personnages, comme s'il assistait à une pièce de théâtre dont la scène serait le monde...

Marcel Péricourt est mort. Le patriarche à la tête de la modeste mais prospère banque d'affaires portant son nom s'est éteint, plongeant la famille dans une situation délicate. En effet, après la mort de son fils, Edouard, et l'incarcération de son gendre, Henri, l'héritière de la fortune familiale, celle qui va devoir prendre les rênes de l'entreprise, c'est Madeleine.

Nous sommes en février 1927 et, pour l'instant, ces questions ne se posent pas. Les obsèques de Marcel Péricourt vont se dérouler à la Madeleine et le cortège sera suivi par une foule nombreuse. Au premier rang, le gratin de la politique et de l'économie françaises, car la banque Péricourt est un établissement qui compte.

Mais, un événement va tout bouleverser : alors que le corbillard s'apprête à quitter l'hôtel particulier où vit la famille Péricourt, Paul, le fils de Madeleine, alors âgé de 7 ans, chute par une fenêtre. Dans un étrange et morbide parallèle avec son oncle, il s'écrase sur le cercueil de son grand-père, provoquant un mouvement de panique.

A-t-il sauté ou bien l'a-t-on poussé ? C'est en tout cas un nouveau drame qui frappe la famille déjà durement éprouvée. L'enfant survit, mais il ne pourra plus jamais marcher. Madeleine, déjà bien seule depuis la mort de son père, se retrouve donc dans une situation très délicate : chef de famille malgré elle, gestionnaire d'une entreprise alors qu'elle n'est pas formée pour cela, mère d'un enfant paralysé...

Elle va avoir besoin du soutien de ceux qui l'entourent, en particulier Gustave Joubert, le fondé de pouvoir de la Banque Péricourt, l'homme de confiance de Marcel, celui qui connaît le fonctionnement de l'entreprise et le monde de la finance comme sa poche, et Léonce Picard, sa dame de compagnie, à son service depuis des années.

Il y aurait bien aussi Charles Péricourt, son oncle, le frère de Marcel, mais celui-ci a beau être député de la République depuis un bail, c'est le vilain petit canard de la famille. Il a toujours vécu aux crochets de son aîné qui a fait sa carrière et c'est un panier percé, toujours en demande d'argent pour permettre à son épouse et à ses jumelles de conserver un train de vie très confortable...

La pauvre Madeleine, si l'on peut parler ainsi, n'est pas préparée à cette situation et elle est bien naïve. La fortune des Péricourt attire les convoitises, l'argent, mais aussi le statut social, et l'on sent bien que l'héritière n'est pas à la hauteur... Sans compter son inquiétude légitime pour son fils, bien mal en point...

"Quand le lion est mort, les chacals se disputent l'empire", faisait dire Michel Audiard à l'un des personnages des "Tontons flingueurs", et c'est exactement ce qui va se passer. Alors que le monde entre dans une nouvelle phase de turbulences, entre la crise de 1929 et la montée des idéologies fascistes et nazies, Madeleine va devoir devenir lionne, si elle ne veut pas tout perdre au profit des chacals...

Si les références littéraires d' "Au revoir là-haut" étaient diverses et rendaient hommage aux écrivains qui avaient connu les tranchées et raconté cette terrifiante expérience, pour "Couleurs de l'incendie", Pierre Lemaître n'en revendique qu'un seule : Alexandre Dumas. Et il est effectivement difficile de ne pas penser au "Comte de Monte-Cristo" en lisant le roman et en découvrant le parcours de Madeleine.

Il faut donc une chute, et plus elle sera dure, mieux c'est, et une vengeance machiavélique dans laquelle l'héroïne, ingénue et malléable au début, se montre inflexible et impitoyable envers ses ennemis. Un plan qui doit s'organiser dans le contexte particulier de ce cycle historique, donc dans le cadre de l'histoire de la famille Péricourt et dans cette période du tournant des années 1920 et 1930.

Et puis, parce que "Au revoir là-haut" était une histoire d'arnaques, eh bien, on remet ça. Il y a sans doute moins d'originalité dans les méthodes des personnages pour dépouiller leur prochain que dans le premier volet de la série, mais cela reste un roman qui se lit avec beaucoup de plaisir et de fluidité, où l'on attend de voir quelle sera la réponse de la bergère aux bergers.

Moins original, parce qu'il y avait dans "Au revoir là-haut" le magnifique personnage d'Edouard, qui dynamitait tout par la folie de son désespoir. Et qui jouait avec ces masques qu'il fabriquait pour cacher son visage démoli. Dans "Couleurs de l'incendie", les masques sont toujours là, même s'il faut prendre ce terme au sens figuré.

Entre l'être et le paraître, entre les apparences et les intentions, le décalage est très net. Le lecteur le comprend rapidement, avant de prendre conscience de l'ampleur du problème. D'une certaine manière, Madeleine est la seule à ne pas jouer ce double jeu. Du moins, au début de l'histoire : elle est réellement abattue (et on la comprend) et n'a pas du tout été préparée à prendre la direction de l'entreprise portant son nom.

Mais, quand elle va déchoir, et plus que brutalement, elle va changer. Et à son tour, elle va apprendre à tromper les autres, à cacher ses émotions, à jouer avec des masques. Elle va se défaire de sa pureté, de sa posture de grande bourgeoise, de son éducation et accepter de jouer avec les règles du jeu qui lui ont tout coûté. A malins, maligne et demie...

On retrouve donc, dans "Couleurs de l'incendie", un point de départ commun à "Au revoir là-haut" : la perte de l'innocence. Comme son frère avant elle, Madeleine a été élevée dans un cocon, déconnectée du monde tel qu'il va, assurée d'un avenir sans nuage. Oh, bien sûr, son mariage avec Aulnay-Pradelle l'a déjà fait chuter de quelques étages pour l'installer sur un nuage moins élevé.

Mais, dans l'ensemble, jusqu'à la mort de son père, la vie de Madeleine est sans problème. Elle est ultra-protégée, sous l'aile d'un père respecté, et sans doute plus craint encore. A sa mort, elle est comme un oisillon jeté du nid, à la merci des prédateurs de tout poil. Et comme elle est dans un milieu où le nombre d'ambitieux est inversement proportionnel à celui des scrupules...

Puisqu'on évoque ce contexte particulier, il y a des choses à dire. D'abord, sur le plan historique. Lorsque le roman s'ouvre, en 1927, on se dit que l'échéance de 1929 (privilège du lecteur qui connaît l'avenir, au contraire des personnages) va jouer un rôle clé dans l'histoire. C'est vrai, mais pas comme on pourrait l'imaginer, Pierre Lemaître sait nous prendre à contre-pied...

Pourtant, et même sans ces péripéties et ces drames, l'avenir de la Banque Péricourt aurait été délicat : on est au début d'un changement d'ère, et celle qui s'ouvre ne laisse plus de place aux établissements familiaux. Après 1929, les grands groupes concentrant ressources et pouvoirs vont définitivement s'imposer et se partager le marché.

La seconde partie de "Couleurs de l'incendie" se déroule à partir de 1933. Cette fois, c'est la politique qui domine, avec la montée du fascisme italien et l'avènement de Hitler en Allemagne. La situation dans laquelle évolue les personnages se tend, des enjeux nouveaux apparaissent, des priorités nouvelles, aussi, et l'on retrouve tout cela dans le roman.

Alors, si le nouveau roman de Pierre Lemaître se revendique ouvertement de Dumas, on peut aussi y voir une dimension très balzacienne, dans l'évolution de cette famille, de son entreprise et des vautours qui cherchent chacun à en retirer quelque chose. Un aspect renforcé par la présence autour de Madeleine d'un véritable Rastignac.

Je n'évoque pas trop les personnages du roman, car ce sont les actes de ceux que j'ai évoqués jusque-là qui priment. Pour André Delcourt, c'est un peu différent, car on suit, en parallèle de la chute de Madeleine, son ascension sociale. Se rêvant journaliste, il est prêt à tout pour réussir, se faire une place, y compris à travailler pour rien, dans un premier temps, du moins.

Dans ce roman qui fourmille d'ambitieux, André se démarque, car ce qu'il recherche, c'est la célébrité. Et pour cela, tout les coups sont permis. La référence à Rastignac me semble juste : il part de rien, ou presque, se lance grâce à son talent, mais son idéal est encore au-dessus, en jouant sur l'air du temps, plus encore que sur ses convictions propres.

Tous les choix qu'il fait lorsqu'il doit voler de ses propres ailes sont marqués par cette idée force. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas pour rien que, lorsqu'il signe ses éditoriaux, c'est sous le pseudonyme de Kairos, dieu de l'opportunité... Ou des opportunistes ? Lui aussi est un personnage qui porte un masque, et ce que l'on va découvrir derrière le sien est particulièrement monstrueux...

Pierre Lemaître profite du parcours de ce personnage pour s'attaquer au monde de la presse, dans une satire très violente : des journalistes près à tout pour permettre à leurs journaux de vivre et de prospérer, sans se soucier de vérité ou d'information. Guilloteaux, le patron sans scrupule d'André, est un personnage formidable, veule et soumis, bien loin d'incarner le contre-pouvoir médiatique...

Plus j'avançais dans la lecture de "Couleurs de l'incendie", et plus une idée s'est imposée : ce roman, c'est une critique féroce de la France d'aujourd'hui, la France du président Macron. Derrière chaque personnage, chaque situation, on peut voir transparaître des équivalents dans notre actualité du moment. C'est fait avec malice et humour, souvent, mais aussi avec virulence.

J'ai évoqué, même brièvement, la plupart des personnages les plus importants, mais je ne peux pas ne pas parler de deux personnages secondaires absolument formidables, Vladi et Solange. La première, jeune femme arrivée de Pologne et embauchée pour être la nurse de Paul Péricourt, est d'un naturel désarmant, d'une prolixité intarissable que complique le fait qu'elle ne s'exprime que dans sa langue maternelle.

D'elle, on sait bien peu de choses, mais ce qu'on en découvre, petit à petit, ne la rend que plus sympathique. Sa relation avec Paul, en particulier, mais aussi avec Madeleine, qui lui fait toute confiance, va en embellissant au fil du temps et la complicité de l'enfant avec cette femme, va durer lorsque le paralytique va devenir adolescent. Jusque dans une certaine ambiguïté sexuelle.

Solange est cantatrice. C'est l'idole de Paul, une star du monde lyrique qui a connu la gloire et une longue éclipse avant de revenir dans la lumière. Difficile de se détacher, quand on pense à elle, de l'image ancrée dans notre culture collective de Bianca Castafiore. Pierre Lemaître joue avec cette référence, s'en sert, puis la détourne, jusqu'à un final formidable où la diva assoit pour l'éternité sa réputation de provocatrice...

Ces deux femmes font partie des ressorts comiques ou plus légers, dirons-nous, de "Couleurs de l'incendie", car, malgré les drames, malgré les complots, malgré la déchéance et le malheur qui frappent Madeleine, malgré un contexte historique bien sombre, on s'amuse beaucoup à cette lecture. Sans doute plus que dans "Au revoir là-haut".

On en revient aux masques, ceux qui représentent la tragédie et la comédie. Je me souviens les avoir déjà cités dans le billet sur "Au revoir là-haut", on les retrouve dans ce deuxième volet, avec la comédie qui prend un peu le dessus sur la tragédie. Il y a d'ailleurs, dans la première partie du roman, un esprit qui rappelle les pièces de Courteline, par exemple.

Sans être forcément plus léger dans le fond, "Couleurs de l'incendie" laisse tout de même plus de place à l'humour et au sourire. On est dans une farce et certains, je pense à Charles et à sa famille, vont en prendre pour leur grade... Cela crée un équilibre avec la vengeance ourdie par Madeleine (avec l'aide de Dupré, déjà croisé dans "Au revoir là-haut"), qui sera particulièrement sombre.

En tout cas, débarrassée de toute inhibition morale intempestive. Et c'est ce qui rend ce roman jubilatoire : il est délicieusement amoral, y compris du côté des personnages qui, d'emblée, pourraient paraître incarner pureté, candeur et honnêteté. Je pense à Madeleine, bien sûr, mais aussi, et c'est plus étonnant, à Paul, qui va se révéler être un petit malin. A croire qu'il a aussi hérité de certains traits paternels...

Je regarde ce billet, déjà long, j'ai l'impression d'avoir tout survolé ou presque et d'avoir certainement oublié plein de choses... Encore une fois, si j'ai pu trouver "Couleurs de l'incendie" un peu moins original que "Au revoir là-haut", cela reste un excellent moment de lecture, plein de pistes de réflexions, un divertissement, mais pas seulement, car elle dénonce bien des travers de notre société.

Le cycle de Pierre Lemaître ne va pas s'arrêter là, je suis curieux de voir ce qu'il nous concocte pour la suite, à quelle époque, avec quels personnages principaux et dans quel contexte. La saga Péricourt ne fait que commencer et elle va continuer à jouer son rôle de révélateur de nos petits arrangements avec la morale, hier comme aujourd'hui.

Ce second volet est un hommage à toute la littérature du XIXe, celle qui a fondé la littérature populaire. Le lecteur, lui, s'amuse des frasques, s'attriste des drames ou se révolte des injustices dans lesquels sont impliqués les différents personnages, comme s'il assistait à une pièce de théâtre dont la scène serait le monde...

dimanche 28 janvier 2018

"Je suis Narcisse Pelletier, matelot de la goélette Saint-Paul".

Après avoir lu "Massacre des Innocents", de Marc Biancarelli, je me suis dit que je repartirais volontiers pour une histoire de fortune de mer. Suis-je un lecteur charitable, moi qui prends tant plaisir au malheur des autres ! Je me suis alors souvenu que dormais dans ma liseuse depuis un bon moment un roman qui pourrait faire l'affaire. Là encore, à l'origine, une histoire vraie, qu'un romancier a choisi de raconter à sa façon, en ne proposant pas une simple relation de cette histoire extraordinaire, mais en en faisant une vraie trame romanesque. "Ce qu'il advint du sauvage blanc" (disponible en poche chez Folio), est le premier roman de François Garde, énarque et haut fonctionnaire, s'il vous plaît, et c'est une réflexion sur la rencontre inattendue de deux modes de vie extrêmement différents et comment on s'y adapte, comment on s'y fond, ou pas. Mais c'est aussi un questionnement sur le racisme des sociétés européennes, leur certitude d'être la civilisation supérieure et comment démonter cela par l'observation scientifique...

Octave de Vallombrun, jeune et ambitieux géographe, aspire à entrer à la Société de Géographie, la plus ancienne au monde et dont le prestige dépasse les frontières hexagonales. Après une première expérience insatisfaisante en Islande, il a choisi un nouveau cap et a décidé de se rendre dans une région du monde encore très mal connue : l'Océanie.

Il a donc quitté Paris via Bordeaux pour se rendre à Sydney, où il découvre qu'il s'est trompé et qu'il n'existe plus vraiment de territoire encore à découvrir. Pourtant, il persévère et, depuis la ville australienne, il se rend dans de nombreuses îles du Pacifique pour y mener des observations anthropologiques (terme que l'on commence tout juste à employer à cette époque).

Mais, le destin du jeune homme va basculer au début de l'année 1861. Alors qu'il sombre peu à peu dans le doute et songe sérieusement à renoncer à sa vocation, qui ne l'épanouit pas, il entend par hasard parler du "sauvage blanc". Ce n'est pas le cas, mais l'expression aiguise la curiosité du jeune scientifique qui cherche à en savoir plus.

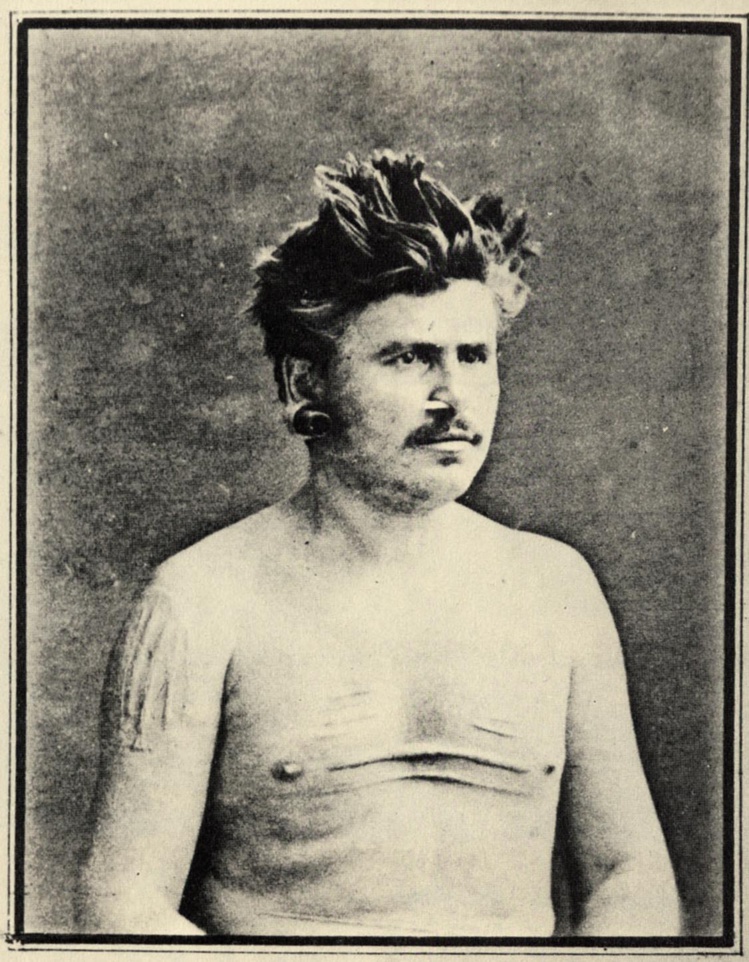

Il apprend alors que, peu de temps auparavant, un bateau faisant escale sur la côte nord de l'Australie, a découvert avec une grande surprise un homme blanc au milieu de la population aborigène. Il ne s'agit pas d'un cas d'albinisme, non, par sa taille, sa chevelure autant que par sa couleur de peau, il se démarquait du reste de la population autochtone...

Pourtant, il semble parfaitement intégré à cette société, semble ne parler que la langue des aborigènes, porte des tatouages et des scarifications sur tout le corps et vit dans une parfaite nudité... L'équipage occidental est parvenu à l'embarquer et à le ramener jusqu'à Sydney où l'on cherche, en vain, à comprendre d'où il vient...

Incapable de communiquer avec cet homme dans sa langue, le gouverneur local l'a fait placer dans une prison et s'est mis en quête de citoyens d'autres origines afin de faire entendre d'autres langues que l'anglais à cet homme, dont la rumeur a déjà fait une légende qui court de port en port, transmise par les marins les uns aux autres.

Pour Octave, tout cela semble absurde, jusqu'à ce que le gouverneur l'invite à son tour à venir parler français à l'inconnu, pour voir si cela le fera réagir. Octave accepte et se retrouve face à cet énigmatique et impressionnant personnage. Aucun des autres invités n'a obtenu de réaction, mais, lorsque Octave s'adresse à lui, l'inconnu s'exprime enfin.

Ainsi, il serait Français... Octave va donc se voir confier la charge de ce "sauvage blanc" et se passionner pour son cas. Il possède là un formidable cas qu'il va pouvoir observer de près et à sa guise et, tout en reconstituant son histoire, en tirer des conclusions qui lui assureront une place, et pas la dernière, au sein de la Société de Géographie...

Mon résumé est imparfait, j'ai volontairement choisi un angle qui n'est pas tout à fait celui de François Garde, mais, au fil de ce billet, nous allons revenir sur l'histoire elle-même, sur ce fameux "sauvage blanc", mais aussi sur la construction narrative très importante de ce roman et sur le travail de l'auteur.

Lorsqu'on entame la lecture de "Ce qu'il advint du sauvage blanc", on découvre deux fils narratifs proposés en parallèle. Le premier, celui par lequel commence le livre, met en scène Narcisse Pelletier, jeune matelot originaire de Saint-Gilles-sur-Vie, en Vendée, engagé sur une goélette du nom de Saint-Paul, mais ça, on l'a déjà dit dans notre titre.

Ce cadre-là, on ne le possède pas immédiatement, car l'histoire commence sur une plage australienne, lorsque Narcisse découvre que son bateau... a disparu... Le voyage depuis l'Europe s'était bien passé et pourtant, faute d'avoir suivi le cap exact, l'eau est venue à manquer. Le capitaine de la goélette a donc choisi de faire une brève escale sur une plage, en espérant trouver de quoi ravitailler.

L'équipage a donc mis pied à terre, sans grand succès. Narcisse, lui, a eu l'intuition qu'il fallait peut-être s'éloigner du rivage pour trouver une source. Il a donc entrepris une exploration plus approfondie et il laisse derrière lui ses camarades. Erreur funeste, puisque, en son absence, tout le monde à embarqué à nouveau et, considérant qu'il était perdu, sans trop s'embêter à savoir comment, la goélette a repris la mer...

Voilà comment Narcisse s'est retrouvé sur cette plage, sans aucune ressource, Robinson malgré lui. Il va devoir apprendre à survivre dans des conditions extrêmes, dans ce pays dont il ne sait rien, sous un soleil de plomb et dans une nature qu'il considère comme hostile. Comprenant que la goélette ne reviendrait pas, il reprend donc son exploration et va rencontrer une tribu aborigène.

Ce premier fil, c'est le récit, à la troisième personne, de cette incroyable aventure humaine. Pardon, je ne veux pas trop en dire, mais il ignore encore qu'il va rester là... 17 ans ! Jusqu'à ce que le hasard joue, cette fois, dans l'autre sens, et que Narcisse retrouve la civilisation européenne à laquelle il est devenu complètement étranger.

Le second fil narratif est donc celui qui met en scène Octave de Vallombrun, à travers sa correspondance avec le président de la Société de Géographie qu'il tient au courant de ses découvertes, de ses observations et de l'évolution de l'homme qu'il a en face de lui et dont il ignore encore tout lorsqu'on fait sa connaissance.

Les chapitres alternent, le récit de l'aventure (quel autre mot employer) de Narcisse et les lettres d'Octave) et permettent ainsi de reconstituer la vie de Narcisse Pelletier, avec comme point de rencontre le jour de sa "découverte" et de sa "capture". Deux points de vue complémentaires et finalement parallèles, car Narcisse ne répondra jamais directement aux questions d'Octave.

Précision : si Narcisse Pelletier a réellement existé et a vécu cette incroyable histoire, François Garde n'a pas décidé d'écrire une biographie. Son objectif est ailleurs et le romancier s'affranchit des dates et de certains faits pour façonner son propre personnage. Cela donne, par exemple, un roman ancré sous le Second Empire, et non sous la IIIe République naissante...

Je vous engage d'ailleurs, en parallèle au roman, à lire la véritable histoire de Narcisse Pelletier, non pas pour la mettre en parallèle avec ce qu'écrit François Garde, mais parce que cela reste une histoire hors du commun, fascinante et troublante qui, paradoxalement, est paraît-il bien plus connue en Australie qu'en France...

Alors, qu'a voulu faire François Garde ? Eh bien, il pose une question très troublante sur la manière dont Narcisse est... devenu un aborigène, je crois qu'on peut dire les choses ainsi. Comment il s'est fondu dans cette civilisation, cette culture qui lui était totalement étrangère, jusqu'à en oublier complètement sa culture natale, son éducation, sa langue maternelle, etc.

On connaît le thème de l'enfant sauvage, largement développé en littérature, de Mowgli à Tarzan (ou encore récemment sur ce blog, avec le dernier roman de Xavier-Marie Bonnot). Mais, l'histoire de Narcisse Pelletier est bien différente, puisqu'il est adulte lorsqu'il rencontre cette nouvelle civilisation et pourtant, à ce contact, il va devenir... un autre.

En lisant le roman de François Garde, je songeais à une autre lecture de ces derniers mois : "Mercy Mary Patty", de Lola Lafon, dans lequel la romancière évoque, outre l'histoire de Patty Hearst, celles de Mercy Short et Mary Jamison, ravies par des tribus indiennes et qui, par la suite, refuseront de revenir au sein de leur famille.

Entre les deux romans, entre les visions des deux auteurs, peu de choses en commun, si ce n'est qu'on retrouve le même phénomène impliquant non pas des enfants en très bas âge, mais des adolescents ou de jeunes adultes, qui se dépouillent littéralement de tout ce qui constituait leur identité pour intégrer pleinement un tout autre univers.

Comme Patty Hearst, Narcisse Pelletier va d'ailleurs rejoindre sa civilisation d'origine et redevenir ce qu'il était avant, un peu malgré lui, et sans jamais retrouver totalement cette personne qu'il fut, on y reviendra. Mais, l'un des moments forts du livre, c'est quand il explique que, pour lui, tout cela revient à être mort deux fois...

Le côté passionnant du double récit, l'un direct, même si la narration est neutre, et l'autre à travers les yeux d'un tiers, c'est la description du processus qui va mener le jeune matelot à devenir un aborigène puis à redevenir un citoyen français. C'est aussi un aspect troublant et bouleversant, car, par deux fois, on va arracher cet homme à ses racines, sans qu'il puisse avoir son mot à dire...

Cette histoire aurait parfaitement pu être racontée de manière linéaire, à la première personne du singulier, à la manière d'un Robinson Crusoë, mais l'optique de François Garde, encore une fois, est ailleurs. En introduisant auprès de Narcisse le personnage d'Octave, il offre un regard différent sur Narcisse et sur ce qu'il est devenu.

Ignorant tout du passé de Narcisse, Octave le regarde sans être influencé. Et ses observations font apparaître des choses fascinantes : l'absence totale d'inhibition et de tabous, ce qui est au coeur d'un certain nombres de situations particulières, une fois Narcisse de retour en Europe (et même, dès le voyage du retour) ; l'ignorance de ce qu'est la valeur de l'argent ou, plus anecdotiquement, l'alcool, son goût et ses effets...

Oui, ce que voit Octave, ce sont les acquis de Narcisse, ce qui ne peut avoir été appris qu'au cours de ces presque deux décennies au sein de la tribu aborigène. Ce sont ces comportement nouveaux chez le matelot vendéen qui montrent au scientifique les différences fondamentales qui existent entre les deux civilisations, qui n'en apparaissent que plus inconciliables.

Cela nous amène à un aspect que l'on voit (à juste titre) apparaître un peu partout lorsqu'on regarde ce qui se dit sur ce roman : la vision que donne François Garde de la civilisation aborigène. Là encore, comme pour les faits concernant Narcisse lui-même, le romancier explique qu'il n'a pas chercher à décrire l'exacte civilisation, mais une civilisation qui soit aux antipodes, c'est le cas de le dire, de la nôtre.

Cette vision lui a valu énormément de critiques, en particulier celle de faire renaître le mythe du bon sauvage. Et, soyons franc, c'est un peu vrai, même si je crois qu'il est important de donner aussi quelques nuances. Attention, on entre dans des territoires extrêmement sensibles, et il ne s'agit pas ici de convaincre, de fâcher, d'ouvrir des polémiques, juste de parler de cette lecture.

Le premier élément, c'est qu'on est dans un roman se déroulant au XIXe siècle. C'est donc à travers les yeux de personnages de cette époque que l'on regarde les faits. Or, la France du Second Empire est une nation qui revendique sa volonté colonisatrice et prône une supériorité de la race blanche, pour dire les choses très clairement.

Cela nous choque, nous qui vivons au XXIe siècle, c'est une évidence. Que ce soit Narcisse dans la période qui suit sa rencontre avec cette tribu ou Octave, que ce soit les personnages secondaires qu'ils sont amenés à croiser, tous ont effectivement ce regard raciste envers la civilisation auprès de laquelle le marin a vécu.

L'expression "Sauvage blanc" n'est pas une invention de François Garde, c'est bien ainsi qu'on a surnommé Narcisse, en particulier dans la presse. On raconte qu'il a reçu des propositions pour devenir un phénomène de foire, un freak, qu'on aurait payé pour venir le voir dans un sordide décor de pacotille, comme cela arrivera bien après sa mort avec d'autres civilisations au cours de l'exposition coloniale de 1931...

Ensuite, c'est un point de vue personnel, mais je trouve que les observations d'Octave le font changer, lentement, mais sûrement. Au contact de Narcisse, de ce drôle de bonhomme devenu totalement imprévisible, le scientifique évolue et sent un respect croissant pour cette civilisation, certes très différentes, mais peut-être meilleure que la nôtre par certains points.

Ainsi, l'absence d'argent dans cette société est quelque chose qui intrigue Octave (ce point aurait d'ailleurs pu être plus développé). La cupidité, l'avidité sont inconnues de ces populations, tout comme l'ambition, en tout cas telle que nous envisageons ces questions et avec tout ce que cela peut entraîner.

Vraiment, si je comprends les critiques faites au livre, si je les partage en grande partie, je trouve tout de même que ces échanges amènent Octave à devenir plus ouvert, plus tolérant. A envisager les populations aborigènes comme une civilisation, avec le sens qu'on lui donne, justement par opposition aux sauvages.

On le voit bien lors de la présentation de son travail devant la Société de Géographie, avec un débat houleux où les préjugés sont bien ancrés, y compris chez les personnalités les plus en vue et les plus respectées (ce que n'est pas Octave). Ce qu'avance Vallombrun est battu en brèche, moqué, dénoncé, et sa réputation irrémédiablement ternie.

Mais, lui a fait ce que ses détracteurs ne se donneront jamais la peine de faire, enfoncés dans leurs certitudes et leur sentiment de supériorité : observer ces civilisations, chercher à les comprendre, sans a priori... Ce qui ne l'empêche pas d'agir ou d'envisager des actions tout à fait révoltantes (y compris sous couvert d'observation scientifique), montrant qu'il y a encore un long chemin à parcourir...

J'en reste là, chaque lecteur se fera son opinion sur ces questions et je comprendrai qu'on puisse ne pas partager mon point de vue. Je vais terminer en évoquant Narcisse, personnage bringuebalé par un destin compliqué, et qui se retrouve écartelé entre ces deux mondes, ces deux vies tellement différentes. Repères brouillés, identité rendue floue, sentiment d'être étranger partout...

Narcisse n'est pas un homme heureux, je ne le pense pas. C'est aussi un des aspects forts de ce roman : comment s'épanouir dans de telles conditions ? De son récit (qui ne couvre pas les 17 années passées en Australie), on retient cette lutte farouche pour rester lui-même, qui débouche sur son incapacité à comprendre la nouvelle société dans laquelle il se retrouve.

"Ce qu'il advint du sauvage blanc", et c'est assez douloureux, c'est un livre sur le renoncement, sur la résignation d'un homme qui comprend qu'il ne retrouvera plus son monde originel et qui lâche prise. Et, en lâchant prise, alors, il peut se fondre dans cette nouvelle existence, l'accepter au point d'effacer tout le reste...

Un processus qui va se reproduire dans l'autre sens, lorsqu'on va le "rapatrier". Il n'y a pas de réjouissance chez Narcisse à retrouver ce monde qu'il avait laissé derrière lui. Il y a une vraie souffrance parallèle, j'évoquais cette idée de "mort deux fois", chez cet homme qui ne sait plus qui il est véritablement.

Un être double, par la force des choses, qui se retrouve avec deux personnalités qu'on ne place pas au même niveau pour des raisons qui lui sont étrangères. Avec deux univers qui se télescopent sans se mélanger. Avec un déracinement permanent et une nostalgie qui peut vite devenir de la mélancolie... Narcisse est un personnage bouleversant, si riche de ce métissage, mais en décalage d'un monde où cette question ne se pose même pas...

Narcisse Pelletier, un Robinson ? Et si le "sauvage blanc" était plutôt un Vendredi ?

Octave de Vallombrun, jeune et ambitieux géographe, aspire à entrer à la Société de Géographie, la plus ancienne au monde et dont le prestige dépasse les frontières hexagonales. Après une première expérience insatisfaisante en Islande, il a choisi un nouveau cap et a décidé de se rendre dans une région du monde encore très mal connue : l'Océanie.

Il a donc quitté Paris via Bordeaux pour se rendre à Sydney, où il découvre qu'il s'est trompé et qu'il n'existe plus vraiment de territoire encore à découvrir. Pourtant, il persévère et, depuis la ville australienne, il se rend dans de nombreuses îles du Pacifique pour y mener des observations anthropologiques (terme que l'on commence tout juste à employer à cette époque).

Mais, le destin du jeune homme va basculer au début de l'année 1861. Alors qu'il sombre peu à peu dans le doute et songe sérieusement à renoncer à sa vocation, qui ne l'épanouit pas, il entend par hasard parler du "sauvage blanc". Ce n'est pas le cas, mais l'expression aiguise la curiosité du jeune scientifique qui cherche à en savoir plus.

Il apprend alors que, peu de temps auparavant, un bateau faisant escale sur la côte nord de l'Australie, a découvert avec une grande surprise un homme blanc au milieu de la population aborigène. Il ne s'agit pas d'un cas d'albinisme, non, par sa taille, sa chevelure autant que par sa couleur de peau, il se démarquait du reste de la population autochtone...

Pourtant, il semble parfaitement intégré à cette société, semble ne parler que la langue des aborigènes, porte des tatouages et des scarifications sur tout le corps et vit dans une parfaite nudité... L'équipage occidental est parvenu à l'embarquer et à le ramener jusqu'à Sydney où l'on cherche, en vain, à comprendre d'où il vient...

Incapable de communiquer avec cet homme dans sa langue, le gouverneur local l'a fait placer dans une prison et s'est mis en quête de citoyens d'autres origines afin de faire entendre d'autres langues que l'anglais à cet homme, dont la rumeur a déjà fait une légende qui court de port en port, transmise par les marins les uns aux autres.

Pour Octave, tout cela semble absurde, jusqu'à ce que le gouverneur l'invite à son tour à venir parler français à l'inconnu, pour voir si cela le fera réagir. Octave accepte et se retrouve face à cet énigmatique et impressionnant personnage. Aucun des autres invités n'a obtenu de réaction, mais, lorsque Octave s'adresse à lui, l'inconnu s'exprime enfin.

Ainsi, il serait Français... Octave va donc se voir confier la charge de ce "sauvage blanc" et se passionner pour son cas. Il possède là un formidable cas qu'il va pouvoir observer de près et à sa guise et, tout en reconstituant son histoire, en tirer des conclusions qui lui assureront une place, et pas la dernière, au sein de la Société de Géographie...

Mon résumé est imparfait, j'ai volontairement choisi un angle qui n'est pas tout à fait celui de François Garde, mais, au fil de ce billet, nous allons revenir sur l'histoire elle-même, sur ce fameux "sauvage blanc", mais aussi sur la construction narrative très importante de ce roman et sur le travail de l'auteur.

Lorsqu'on entame la lecture de "Ce qu'il advint du sauvage blanc", on découvre deux fils narratifs proposés en parallèle. Le premier, celui par lequel commence le livre, met en scène Narcisse Pelletier, jeune matelot originaire de Saint-Gilles-sur-Vie, en Vendée, engagé sur une goélette du nom de Saint-Paul, mais ça, on l'a déjà dit dans notre titre.

Ce cadre-là, on ne le possède pas immédiatement, car l'histoire commence sur une plage australienne, lorsque Narcisse découvre que son bateau... a disparu... Le voyage depuis l'Europe s'était bien passé et pourtant, faute d'avoir suivi le cap exact, l'eau est venue à manquer. Le capitaine de la goélette a donc choisi de faire une brève escale sur une plage, en espérant trouver de quoi ravitailler.

L'équipage a donc mis pied à terre, sans grand succès. Narcisse, lui, a eu l'intuition qu'il fallait peut-être s'éloigner du rivage pour trouver une source. Il a donc entrepris une exploration plus approfondie et il laisse derrière lui ses camarades. Erreur funeste, puisque, en son absence, tout le monde à embarqué à nouveau et, considérant qu'il était perdu, sans trop s'embêter à savoir comment, la goélette a repris la mer...

Voilà comment Narcisse s'est retrouvé sur cette plage, sans aucune ressource, Robinson malgré lui. Il va devoir apprendre à survivre dans des conditions extrêmes, dans ce pays dont il ne sait rien, sous un soleil de plomb et dans une nature qu'il considère comme hostile. Comprenant que la goélette ne reviendrait pas, il reprend donc son exploration et va rencontrer une tribu aborigène.

Ce premier fil, c'est le récit, à la troisième personne, de cette incroyable aventure humaine. Pardon, je ne veux pas trop en dire, mais il ignore encore qu'il va rester là... 17 ans ! Jusqu'à ce que le hasard joue, cette fois, dans l'autre sens, et que Narcisse retrouve la civilisation européenne à laquelle il est devenu complètement étranger.

Le second fil narratif est donc celui qui met en scène Octave de Vallombrun, à travers sa correspondance avec le président de la Société de Géographie qu'il tient au courant de ses découvertes, de ses observations et de l'évolution de l'homme qu'il a en face de lui et dont il ignore encore tout lorsqu'on fait sa connaissance.

Les chapitres alternent, le récit de l'aventure (quel autre mot employer) de Narcisse et les lettres d'Octave) et permettent ainsi de reconstituer la vie de Narcisse Pelletier, avec comme point de rencontre le jour de sa "découverte" et de sa "capture". Deux points de vue complémentaires et finalement parallèles, car Narcisse ne répondra jamais directement aux questions d'Octave.

Précision : si Narcisse Pelletier a réellement existé et a vécu cette incroyable histoire, François Garde n'a pas décidé d'écrire une biographie. Son objectif est ailleurs et le romancier s'affranchit des dates et de certains faits pour façonner son propre personnage. Cela donne, par exemple, un roman ancré sous le Second Empire, et non sous la IIIe République naissante...

Je vous engage d'ailleurs, en parallèle au roman, à lire la véritable histoire de Narcisse Pelletier, non pas pour la mettre en parallèle avec ce qu'écrit François Garde, mais parce que cela reste une histoire hors du commun, fascinante et troublante qui, paradoxalement, est paraît-il bien plus connue en Australie qu'en France...

Alors, qu'a voulu faire François Garde ? Eh bien, il pose une question très troublante sur la manière dont Narcisse est... devenu un aborigène, je crois qu'on peut dire les choses ainsi. Comment il s'est fondu dans cette civilisation, cette culture qui lui était totalement étrangère, jusqu'à en oublier complètement sa culture natale, son éducation, sa langue maternelle, etc.

On connaît le thème de l'enfant sauvage, largement développé en littérature, de Mowgli à Tarzan (ou encore récemment sur ce blog, avec le dernier roman de Xavier-Marie Bonnot). Mais, l'histoire de Narcisse Pelletier est bien différente, puisqu'il est adulte lorsqu'il rencontre cette nouvelle civilisation et pourtant, à ce contact, il va devenir... un autre.

En lisant le roman de François Garde, je songeais à une autre lecture de ces derniers mois : "Mercy Mary Patty", de Lola Lafon, dans lequel la romancière évoque, outre l'histoire de Patty Hearst, celles de Mercy Short et Mary Jamison, ravies par des tribus indiennes et qui, par la suite, refuseront de revenir au sein de leur famille.

Entre les deux romans, entre les visions des deux auteurs, peu de choses en commun, si ce n'est qu'on retrouve le même phénomène impliquant non pas des enfants en très bas âge, mais des adolescents ou de jeunes adultes, qui se dépouillent littéralement de tout ce qui constituait leur identité pour intégrer pleinement un tout autre univers.

Comme Patty Hearst, Narcisse Pelletier va d'ailleurs rejoindre sa civilisation d'origine et redevenir ce qu'il était avant, un peu malgré lui, et sans jamais retrouver totalement cette personne qu'il fut, on y reviendra. Mais, l'un des moments forts du livre, c'est quand il explique que, pour lui, tout cela revient à être mort deux fois...

Le côté passionnant du double récit, l'un direct, même si la narration est neutre, et l'autre à travers les yeux d'un tiers, c'est la description du processus qui va mener le jeune matelot à devenir un aborigène puis à redevenir un citoyen français. C'est aussi un aspect troublant et bouleversant, car, par deux fois, on va arracher cet homme à ses racines, sans qu'il puisse avoir son mot à dire...

Cette histoire aurait parfaitement pu être racontée de manière linéaire, à la première personne du singulier, à la manière d'un Robinson Crusoë, mais l'optique de François Garde, encore une fois, est ailleurs. En introduisant auprès de Narcisse le personnage d'Octave, il offre un regard différent sur Narcisse et sur ce qu'il est devenu.

Ignorant tout du passé de Narcisse, Octave le regarde sans être influencé. Et ses observations font apparaître des choses fascinantes : l'absence totale d'inhibition et de tabous, ce qui est au coeur d'un certain nombres de situations particulières, une fois Narcisse de retour en Europe (et même, dès le voyage du retour) ; l'ignorance de ce qu'est la valeur de l'argent ou, plus anecdotiquement, l'alcool, son goût et ses effets...

Oui, ce que voit Octave, ce sont les acquis de Narcisse, ce qui ne peut avoir été appris qu'au cours de ces presque deux décennies au sein de la tribu aborigène. Ce sont ces comportement nouveaux chez le matelot vendéen qui montrent au scientifique les différences fondamentales qui existent entre les deux civilisations, qui n'en apparaissent que plus inconciliables.

Cela nous amène à un aspect que l'on voit (à juste titre) apparaître un peu partout lorsqu'on regarde ce qui se dit sur ce roman : la vision que donne François Garde de la civilisation aborigène. Là encore, comme pour les faits concernant Narcisse lui-même, le romancier explique qu'il n'a pas chercher à décrire l'exacte civilisation, mais une civilisation qui soit aux antipodes, c'est le cas de le dire, de la nôtre.

Cette vision lui a valu énormément de critiques, en particulier celle de faire renaître le mythe du bon sauvage. Et, soyons franc, c'est un peu vrai, même si je crois qu'il est important de donner aussi quelques nuances. Attention, on entre dans des territoires extrêmement sensibles, et il ne s'agit pas ici de convaincre, de fâcher, d'ouvrir des polémiques, juste de parler de cette lecture.

Le premier élément, c'est qu'on est dans un roman se déroulant au XIXe siècle. C'est donc à travers les yeux de personnages de cette époque que l'on regarde les faits. Or, la France du Second Empire est une nation qui revendique sa volonté colonisatrice et prône une supériorité de la race blanche, pour dire les choses très clairement.

Cela nous choque, nous qui vivons au XXIe siècle, c'est une évidence. Que ce soit Narcisse dans la période qui suit sa rencontre avec cette tribu ou Octave, que ce soit les personnages secondaires qu'ils sont amenés à croiser, tous ont effectivement ce regard raciste envers la civilisation auprès de laquelle le marin a vécu.

L'expression "Sauvage blanc" n'est pas une invention de François Garde, c'est bien ainsi qu'on a surnommé Narcisse, en particulier dans la presse. On raconte qu'il a reçu des propositions pour devenir un phénomène de foire, un freak, qu'on aurait payé pour venir le voir dans un sordide décor de pacotille, comme cela arrivera bien après sa mort avec d'autres civilisations au cours de l'exposition coloniale de 1931...

Ensuite, c'est un point de vue personnel, mais je trouve que les observations d'Octave le font changer, lentement, mais sûrement. Au contact de Narcisse, de ce drôle de bonhomme devenu totalement imprévisible, le scientifique évolue et sent un respect croissant pour cette civilisation, certes très différentes, mais peut-être meilleure que la nôtre par certains points.

Ainsi, l'absence d'argent dans cette société est quelque chose qui intrigue Octave (ce point aurait d'ailleurs pu être plus développé). La cupidité, l'avidité sont inconnues de ces populations, tout comme l'ambition, en tout cas telle que nous envisageons ces questions et avec tout ce que cela peut entraîner.

Vraiment, si je comprends les critiques faites au livre, si je les partage en grande partie, je trouve tout de même que ces échanges amènent Octave à devenir plus ouvert, plus tolérant. A envisager les populations aborigènes comme une civilisation, avec le sens qu'on lui donne, justement par opposition aux sauvages.

On le voit bien lors de la présentation de son travail devant la Société de Géographie, avec un débat houleux où les préjugés sont bien ancrés, y compris chez les personnalités les plus en vue et les plus respectées (ce que n'est pas Octave). Ce qu'avance Vallombrun est battu en brèche, moqué, dénoncé, et sa réputation irrémédiablement ternie.

Mais, lui a fait ce que ses détracteurs ne se donneront jamais la peine de faire, enfoncés dans leurs certitudes et leur sentiment de supériorité : observer ces civilisations, chercher à les comprendre, sans a priori... Ce qui ne l'empêche pas d'agir ou d'envisager des actions tout à fait révoltantes (y compris sous couvert d'observation scientifique), montrant qu'il y a encore un long chemin à parcourir...

J'en reste là, chaque lecteur se fera son opinion sur ces questions et je comprendrai qu'on puisse ne pas partager mon point de vue. Je vais terminer en évoquant Narcisse, personnage bringuebalé par un destin compliqué, et qui se retrouve écartelé entre ces deux mondes, ces deux vies tellement différentes. Repères brouillés, identité rendue floue, sentiment d'être étranger partout...

Narcisse n'est pas un homme heureux, je ne le pense pas. C'est aussi un des aspects forts de ce roman : comment s'épanouir dans de telles conditions ? De son récit (qui ne couvre pas les 17 années passées en Australie), on retient cette lutte farouche pour rester lui-même, qui débouche sur son incapacité à comprendre la nouvelle société dans laquelle il se retrouve.

"Ce qu'il advint du sauvage blanc", et c'est assez douloureux, c'est un livre sur le renoncement, sur la résignation d'un homme qui comprend qu'il ne retrouvera plus son monde originel et qui lâche prise. Et, en lâchant prise, alors, il peut se fondre dans cette nouvelle existence, l'accepter au point d'effacer tout le reste...

Un processus qui va se reproduire dans l'autre sens, lorsqu'on va le "rapatrier". Il n'y a pas de réjouissance chez Narcisse à retrouver ce monde qu'il avait laissé derrière lui. Il y a une vraie souffrance parallèle, j'évoquais cette idée de "mort deux fois", chez cet homme qui ne sait plus qui il est véritablement.

Un être double, par la force des choses, qui se retrouve avec deux personnalités qu'on ne place pas au même niveau pour des raisons qui lui sont étrangères. Avec deux univers qui se télescopent sans se mélanger. Avec un déracinement permanent et une nostalgie qui peut vite devenir de la mélancolie... Narcisse est un personnage bouleversant, si riche de ce métissage, mais en décalage d'un monde où cette question ne se pose même pas...

Narcisse Pelletier, un Robinson ? Et si le "sauvage blanc" était plutôt un Vendredi ?

lundi 22 janvier 2018

"Que de vilenie en ce monde. Que de lâcheté devant la mort. Et que de suffocante beauté dans l'accomplissement inéluctable du désastre".

Après nous avoir emmené en Corse pour un véritable western, avec "Orphelins de Dieu", Marc Biancarelli nous propose en ce début d'année un nouveau voyage. Mais, on délaisse les maquis de l'île de Beauté et même les rivages de la Méditerranée pour un périple bien plus lointain. Et bien plus périlleux, encore. Direction l'Australie, ou plutôt un archipel bien peu accueillant au large des côtes australiennes. S'inspirant d'une histoire vraie, Marc Biancarelli signe une fresque dure, violente et pourtant, d'une âpre beauté avec "Massacre des Innocents" (en grand format chez Actes Sud). Et le mot fresque est choisi à dessein, car la peinture, et particulièrement la peinture flamande tient une place importante dans ce roman d'aventures, aussi bien au sens propre, puisque le titre du livre lui-même renvoie à une fameuse toile, mais aussi parce que la construction du roman fait penser à une exposition... Le style riche, presque lyrique, de Marc Biancarelli est toujours présent, moins sec que dans son précédent livre, mais avec la même puissance évocatrice qui nous transporte sur l'archipel Abrolhos de Houtman (sortez vos atlas !) en plein XVIIe siècle...

Construit en 1628, le Batavia, un trois-mâts affrété par la puissante Compagnie néerlandaise des Indes orientales, a quitté l'Europe à la fin du mois d'octobre de cette année pour un voyage inaugural qui doit le mener dans les territoires d'Asie dirigés par les Néerlandais. Les principaux objectifs sont commerciaux, bien sûr, mais aussi un certain nombre de passagers devant s'installer dans ces colonies.

A la barre, le capitaine Jacobz. Mais, le véritable maître du navire après Dieu, c'est François Pelsaert. Il est le subrécargue du Batavia, c'est-à-dire le représentant de la VOC, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. A ses côtés, un intendant adjoint, Jeronymus Cornelisz, qui a récemment rejoint les rangs de la Compagnie.

Jusqu'au Cap, tout se passe bien, le Batavia fait partie d'une flotte de plusieurs navires commerciaux qui suivent cette route maritime de plus en plus fréquentée. Mais ensuite, une fois l'Afrique laissé derrière lui, les choses se gâtent. Au début du mois de juin 1629, le voyage va prendre une toute autre tournure...

Laissant les autres navires de la flotte qui prennent la direction de l'Inde, le Batavia prend une route plus au sud, habituelle pour un bateau se rendant à Java. Mais une erreur de navigation se produit et le nouveau fleuron de la VOC fait naufrage sur un récif de corail, situé au large de la côte ouest australienne, un endroit qu'on appelle Morning Reef, près de Beacon Island, une des îles des Abrolhos de Houtman.

Le choc est violent, le navire est irrémédiablement endommagé et on compte déjà un important nombre de victimes. Une partie de l'équipage et des passagers parvient à s'extraire de l'épave, mais se retrouve coincé sur ce récif bien inhospitalier, bientôt rebaptisé le cimetière, tandis que d'autres sont encore à l'intérieur, prisonniers d'un bâtiment à l'agonie.

Une grande partie des provisions est perdue, il n'y a pas d'eau et sans doute bien peu de nourriture sur ce récif. L'exploration des alentours montrent qu'il y a plus de végétations sur certaines îles voisines, mais sans doute pas de quoi permettre de faire vivre tous les survivants. Quelques jours après le naufrage, Pelsaert décide de partir chercher du secours avec quelques hommes et quelques passagers.

Derrière lui, il laisse près de 200 personnes qui vont devoir vivre tant bien que mal en attendant qu'on viennent les délivrer de cet endroit hostile... Parmi eux, son second, Cornelisz, un temps bloqué à l'intérieur de l'épave. Hiérarchiquement, en l'absence du capitaine et du subrécargue, qui ont quitté l'archipel, il est le chef des rescapés.

Et très vite, cet ancien apothicaire au passé bien trouble, va diriger cette colonie improvisée d'une main de fer. Les règles en vigueur sont les siennes et celles de ses sbires, qui possèdent les armes et n'hésitent pas à en faire usage. Cornelisz et ses hommes terrorisent le reste des survivants et commencent même à en massacrer une partie...

Face à lui, se dressent quelques hommes, à la tête desquels se trouve un soldat, Weybbe Hayes (je reprends l'orthographe du roman, on pourra en trouvé une autre pour le prénom de cet homme). Ils sont désarmés, mais, parti en quête de ravitaillement sur une autre île, ils ont trouvé de quoi manger et surtout de l'eau potable...

Entre les deux camps, débute alors une véritable guerre, avec des moyens rudimentaires, c'est vrai, mais d'une grande violence. Chacun des camps se montre impitoyable à sa manière, la force brute et aveugle d'un côté, la ruse et la légitime défense de l'autre. Hayes et ses amis cherchent un moyen de faire plier Cornelisz, avant qu'il ne massacre tous ceux qu'il a mis sous sa coupe...

Et en particulier une femme : Lucretia Jansdochter, appelée aussi par son diminutif, Creesjie. Elle est certainement, parmi tous les passagers et membres d'équipage du Batavia, celle qui occupe le plus haut rang social. Elle partait pour Java retrouver son riche époux, qui est négociant dans toute la vaste région pacifique.

Sa beauté et son évidente prestance en ont fait une cible idéale pour un Cornelisz qui affiche de plus en plus sa folie des grandeurs. Il se rêve roi de Morning Reef, et sans doute de tout l'archipel, et il a besoin, à ses côtés, d'une reine digne de lui. Creesje est "l'épouse" idéale, ce qu'elle accepte à contre-coeur, pour éviter de nouveaux drames. Mais aussi, essayer d'influencer l'intendant, gorgé de son importance nouvelle...

Voilà donc l'histoire que nous raconte Marc Biancarelli. Soyons bien clairs, il ne s'agit pas d'un documentaire historique, mais bien d'un roman, d'une fiction inspirée par ces événements. Et, si l'on retrouve dans "Massacre des Innocents" l'essentiel des faits tels qu'on les connaît, l'auteur retravaille les situations et fait des protagonistes de ce drame de vrais personnages.

Il fait de ce naufrage et de la mutinerie qui suit un récit romanesque digne des grands romans maritimes, avec son lot de personnages à noms fleuris, gueules tordues, les justes et les méchants. On n'est pas loin d'assister à un western sur ces îles minuscules, sur lesquelles on ne peut pas vivre, dans une région que l'on connaît encore très mal.

Il reprend d'ailleurs des archétypes de ce genre, avec le héros sans peur et sans reproche (enfin, pas tout à fait, on va y revenir) et le méchant cruel et déterminé. Entre eux, une femme, qui n'est pas l'unique enjeu de cette lutte à distance, mais qui attise cette rivalité où la pitié n'a pas sa place. Hayes et Cornelisz n'auront cesse d'abattre cet ennemi devenu soudainement intime, eux qui ne se connaissaient pas quelques jours plus tôt.